Mit Galenik bezeichnet man die Lehre von der Herstellung von Arzneiformen. Der reine Wirkstoff ist aus verschiedenen Gründen meist nicht das fertige Arzneimittel. Mit Hilfsstoffen wird er in eine wirksame, verträgliche und sichere Darreichungsform (z.B. Tablette, Kaspel, Injektionslösung etc.) gebracht. Entsprechend der Darreichungsform existieren im Europäischen Arzneimittelbuch (Ph. Eur.) und im Amerikanischen Arzneimittelbuch (USP) verschiedene galenische Prüfmethoden, um die Entwicklung des Arzneimittels zu unterstützen und die Anwendung am Patienten möglichst praxisnah analytisch belegen zu können.

Galenische Prüfungen

Vielfältige Analytik zur Qualitätssicherung von Arzneiformen

Ihr Ansprechpartner

VERKAUF PHARMA

Gängige Prüfungen sind z.B.:

- Zerfallszeit

- Freisetzungsprüfungen (engl.: Dissolution)

- Bruchfestigkeit/Texture

- Schütt- und Stampfvolumen

- Siebanalysen

- Korngrössenverteilung

- Osmolarität

- Partikuläre Verunreinigungen

- Gleichförmigkeit der Masse

- Tropfpunkt

- Abrieb (Friabilitätstester)

- Entnehmbarer Inhalt

Als FDA-geprüftes und GMP-akkreditiertes Schweizer Auftragslabor mit langjähriger Erfahrung, unterstützen wir Sie bei der Entwicklung ihrer Produkte sowie der Validierung von Analysemethoden und der anschliessende Durchführung von Routineprüfungen.

Know-How-Vielfalt in der galenischen Prüfung

In der Galenischen Prüfung kommt eine Vielzahl von unterschiedlichen physikalischen oder chemischen Analysen zum Einsatz. Ein umfänglicher Gerätepark ist nötig und jede Methode bedingt ein spezialisiertes Fachwissen. Dieses muss ständig aktuell gehalten werden um auf gesetzliche Änderungen und neue Produkte reagieren zu können. Projekte benötigen eine ausführliche Planung und ein fundiertes Qualitätssicherungssystem, um Daten gesetzeskonform zu generieren. Welche Punkte wichtig sind, soll hier am Beispiel von Freisetzungsprüfungen beschreiben werden.

Freisetzungsprüfungen von pharmazeutischen Produkten

Freisetzungsprüfungen sind wichtig bei der Entwicklung von Arzneiformen und sind anschliessend oft Bestandteil von Stabilitätsstudien. Im Gegensatz zu vielen anderen Prüfungen der Pharmakopöen sind die Methoden für Freisetzungsprüfungen harmonisiert, so dass hier auf international einheitliche Methoden zurückgegriffen werden kann.

Bis zu diesen Routineprüfungen ist es aber oft ein weiter Weg. Angefangen bei der Qualifizierung der entsprechenden Systeme über die Entwicklung bis hin zur analytischen Validierung der Methoden. Gerade bei modifiziert freisetzenden Formulierungen ist der Einsatz von automatischen Systemen obligatorisch. In allen Phasen ist besonderes Augenmerk auf die geltenden Richtlinien zu legen.

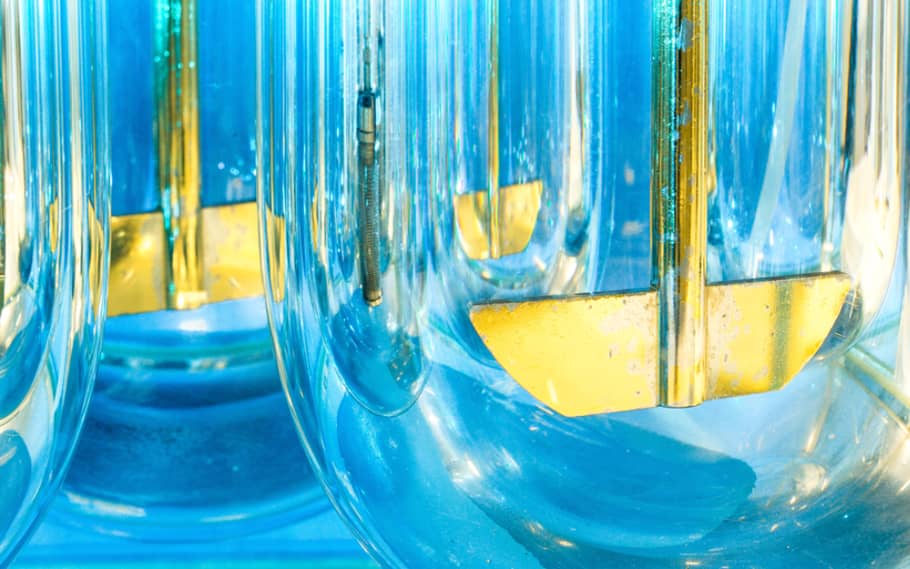

Apparaturen für Freisetzungsprüfungen

Die klassischen Apparaturen in der Wirkstofffreisetzung sind die Drehkörbchen (Basket) und Blattrührer (Paddle)-Apparatur. Sie eignen sich für feste orale Darreichungsformen wie z.B. Tabletten, Kapseln, Dragees und Pellets sowohl in schnell-freisetzender als auch retardierter Form.

Vorteil dieser Apparaturen: weltweite Standardisierung und Akzeptanz; einfach aufgebaut und robust.

Es existiert jahrelange Erfahrung mit diesen Geräten, die meisten heute monografierten Methoden bedienen sich dieser Techniken.

Weitere Apparaturen (Durchflusszelle, Paddle over Disk, Reciprocatingcylinders, usw.) sind ebenfalls monografiert und bieten Vorteile in punkto Prüfmediumwechsel, Simulation des Magen-Darm-Traktes oder bei Freisetzung mit schlechter Wirkstofflöslichkeit. Die Erfahrung und Anerkennung weltweit sind hier jedoch deutlich geringer.

Qualifizierung der Versuchsapparaturen

Freisetzungsapparaturen müssen für Prüfungen unter GMP qualifiziert werden. Einmalig bei der Erstaufstellung oder bei Standortwechsel des Gerätes ist dies die Installation Qualification (IQ). Daran anschliessend erfolgt die Operational Qualification, die Überprüfung der Geräteeigenschaften und Einhaltung der entsprechenden Spezifikationen. Bei automatischen Systemen bedeutet die OQ einen erhöhten Aufwand, da Dosiergenauigkeit oder Qualifizierung von Messfühlern berücksichtigt werden müssen. Abschliessend muss das System auf Gerätefunktionalität unter Betriebsbedingungen überprüft werden, die sogenannte Performance Qualification (PQ). Hier erfolgt für Freisetzungsapparaturen eine mechanische Kontrolle und die Einhaltung von Temperatur und Umdrehungsgeschwindigkeit werden überprüft. Die Requalifizierung der Geräte muss alle 6 Monate erfolgen und ist somit ein sehr kostenintensiver Punkt bei Freisetzungsprüfungen.

Methodenentwicklung

Generell gelten für die Methodenentwicklung bei Freisetzungsprüfungen die allgemeinen Vorgaben der ICH-Guidelines.

Zur Entwicklung einer Freisetzungsmethode kann man zunächst mit einer Standardmethode starten, z.B. für eine schnell freisetzende Tablette mit der Paddlemethode bei 50 UpM mit 0.1 M Salzsäure z.B. als Medium. Bei schwerlöslichen Wirkstoffen sollten von Anfang an Lösungsvermittler berücksichtigt werden.

Die Freisetzung des Wirkstoffes aus einer Darreichungsform wird von verschiedenen Grössen beeinflusst. Dies kann der pH-Wert des Freisetzungsmediums, die Rührgeschwindigkeit, der Typ und/oder die Konzentration des Lösungsvermittlers oder aber auch die Art des eventuell zu verwendenden Sinkers sein. Bevorzugt sollte ein wässriges Freisetzungsmedium eingesetzt werden, das Volumen sollte zwischen 500 und 1000 ml betragen. Der pH-Wert des Mediums liegt idealerweise zwischen 1 und 6.8 und in jedem Fall nicht höher als 8. Ebenfalls zu beachten ist die empfohlene Umdrehungsgeschwindigkeit von 50 bis 100 UpM, keinesfalls sollte die gewählte Methode 150 UpM überschreiten.

Zur Eignungsprüfung der Methode ist es auch im Zuge später folgender Stabilitätsstudien sehr hilfreich, eine «gute» und eine «schlechte» Tablettencharge zu haben, denn die gewählte Methode sollte auf jeden Fall diskriminierend sein. So können z.B. durch den pH-Wert des Mediums sowohl die Löslichkeit der Aktivsubstanz beeinflusst als auch eventuell gute von schlechten Tablettenchargen unterschieden werden. Bei der Auswahl des Lösungsvermittlers sollte darauf geachtet werden, das die «Sink-conditions» erreicht werden, jedoch nicht unnötig viel hinzudosiert wird, da dadurch die Tablettenmatrix beeinflusst werden kann. Es kann auch bei gut löslichen Wirkstoffen sinnvoll sein, sehr kleine Mengen Lösungsvermittler einzusetzen, um Konglomeratbildungen zu vermeiden. Ist eine Methode ausgewählt, sollte vor der analytischen Validierung die Robustheit der Freisetzungsmethode kontrolliert werden. Ist z.B. der Einfluss kleiner pH-Wertänderungen oder Salzkonzentrationen sehr gross, muss die Methode spezifiziert oder überarbeitet werden.

Methodenvalidierung

Ist die «geeignete» Freisetzungsmethode gefunden, steht spätestens vor Beginn klinischer Studien die analytische Validierung dieser Methode an. Die Validierung sollte nur auf qualifizierten Geräten (IQ, OQ, PQ) erfolgen und gemäss ICH-Guidelines durchgeführt werden.

Wichtige Aspekte sind hier die Spezifität, die Linearität, die Richtigkeit und die Präzision der Messmethode. Bei dieser handelt es sich in den meisten Fällen um eine UV-spektroskopische oder um eine HPLC-Methode. Je nach Methodenart gehören noch weitere Parameter wie die Robustheit oder Filterüberprüfungen zur Validierung dazu.

Sollen lichtempfindliche Substanzen getestet werden, so ist eine Untersuchung im Gelblicht-Labor zu empfehlen.

Bei Retardtabletten oder modifiziert freisetzenden Tabletten grösser 8 Stunden Freisetzungszeit ist es mitunter problematisch, diese auf manuellen Systemen durchzuführen. Die Freisetzung erfolgt hier meist auf halb- oder vollautomatischen Systemen. Hier kommt nun der Aspekt des Methodentransfers einer validierten Methode auf ein automatisches System hinzu.

Je nach verwendetem System sollte der Einfluss der Probenahmeeinheit (Filtration, verändertes Strömungsverhalten), des Reinigungserfolges, der Verschleppung, Wirkstoffadsorptionen und spezifische Geräteparameter (z.B. Pumpzeiten) zusätzlich validiert werden.

Von der Entwicklung zur Routine-/Stabilitätsprüfung

Während bei der Methodenentwicklung noch häufig Freisetzungsprofile aufgenommen werden, kommen in der Stabilitätsprüfung bei schnell freisetzenden Tabletten (20–30 Minuten) oft nur noch Ein-Punkt-Freisetzungen zum Einsatz. Bei modifiziert freisetzenden Tabletten müssen hingegen weiterhin mehrere Proben, oft über die Dauer von 24 Stunden, analysiert werden. Dies ist bei hohen Probenaufkommen während einer Stabilitätsstudie nur noch mit halb- oder vollautomatischen Systemen möglich. Spezialisierte Dienstleistungslaboratorien bieten deshalb die Entwicklung, Validierung und Routineprüfungen z.B. während Stabilitätsprüfungen an, sodass eigene Kapazitäten flexibel genutzt werden können.

Welche Argumente sprechen für ein Outsourcing?

- Befreiung von Routinearbeiten und die Möglichkeit sich auf die Kernaufgaben zu fokussieren

- Kapazitätsspitzen können bewältigt werden

- Unabhängige Ergebnisse durch akkreditiertes Auftragslabor

Benötigen Sie weitere Informationen?

Lesen Sie die ungekürzte Fassung in unserem Fachartikel oder stöbern Sie in Themen,

die Sie auch interessieren könnten.

Leistungsverzeichnis

Bestellinformation

Unsere Dienstleistungen im Einzelnen:

- Beratung zu galenischen Prüfungen

- Zerfallszeit

- Freisetzungsprüfungen (engl.: Dissolution): Schnellfreisetzende, Retard-Formulierungen, Freisetzung nach USP Freisetzungsapparatur 1 + 2 (Paddle + Basket)

- Bruchfestigkeit

- Schütt- und Stampfvolumen

- Siebanalysen

- Korngrössenverteilung

- Osmolarität

- Partikuläre Verunreinigungen

- Gleichförmigkeit der Masse

- Tropfpunkt

- Weitere Dienstleistungen laut Leistungsverzeichnis oder auf Anfrage